标题《缺氧》引出一座关于氢气的隐喻场景:空气中氧分变得稀薄时,人们对能源的需求与环境约束进入紧张阶段。氢气作为潜在的清洁载体,被广泛讨论。本文围绕制造氢气的思路展开,用可公开的原理来梳理几条主要路径、各自的条件与局限。

化学转化是传统路线,蒸汽重整以天然气或煤为原料,在高温下与水蒸气发生反应,先生成一氧化碳和氢气的混合物,随后通过催化转化和分离得到纯氢。此类工艺规模化成熟、成本较低,是能源体系中的核心环节,但会带来二氧化碳排放,需要配套减排措施。

电解水是另一条清洁通道。把水分子分解为氢气和氧气,所需能量来自电力。常见的装置有碱性电解槽和质子交换膜电解槽,两种体系在材料、耐久性和效率上各有取舍。若电力来源为洁净能源,产出氢气的环境足迹显著减轻。

还有一些路线处于研究或区域性应用阶段,例如生物途径。微生物、藻类在光照条件下可以释放氢气,未来通过优化培养条件与系统集成,或实现分布式产氢。另一条思路是光催化和电致燃料化学耦合,试验性结果显示潜力但尚需突破规模化成本。

三种路径各有优劣,关键在于能源来源、原料获取与排放控制。蒸汽重整依赖化石资源,适合大规模生产;电解水则与电力结构紧密绑定,风电与太阳能为其绿色属性加分;生物与光催化更像长期观察对象,弥补偏远区域的能源缺口。

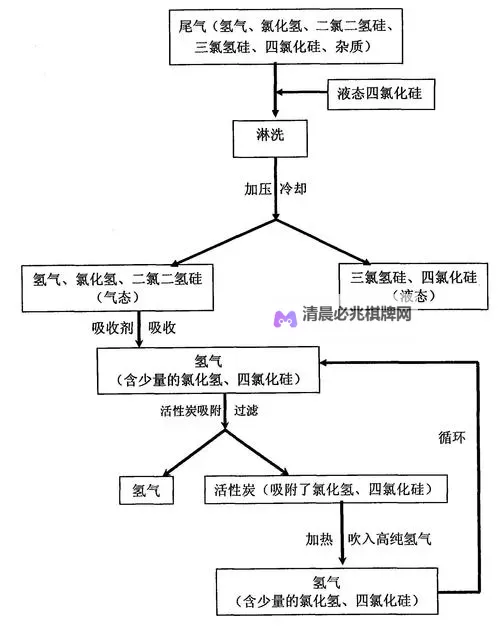

氢气的纯度、存储与运输也是现实难题。高纯氢对制氢环节提出严格要求,低温液态或高压压缩均涉及能量投入与安全设计。各领域正在推动材料改进、复合容器和低成本分离技术,以减少损耗并提升经济性。

在题旨所指的缺氧意象中,氢气的生产像一次能量的呼吸。选择何种路线并非孤立决策,而要兼顾供应结构、环境影响与社会需求。清洁的产氢之路,需要协同创新与政策引导,方能让空气回归宽广与明亮。

氢气用途广泛,燃料电池、冶金、化工等领域都在尝试更多的应用场景。理解不同制造方法的原理与边界,能够帮助公众和专业人士在技术与伦理之间找到平衡点。